Патогенетические исследования

Болезнь Дауна представляет собой настолько четко клинически очерченное заболевание, что его диагноз правильно устанавливается уже при рождении ребенка. Несмотря на то, что заболевание описано почти 100 лет назад, природа его длительное время оставалась неясной.

Новые и перспективные пути изучения этиологии и патогенеза болезни Дауна открылись лишь после того, как появились современные методы цитогенетического анализа, позволившие установить точное число хромосом клеточного набора человека, равное 46.

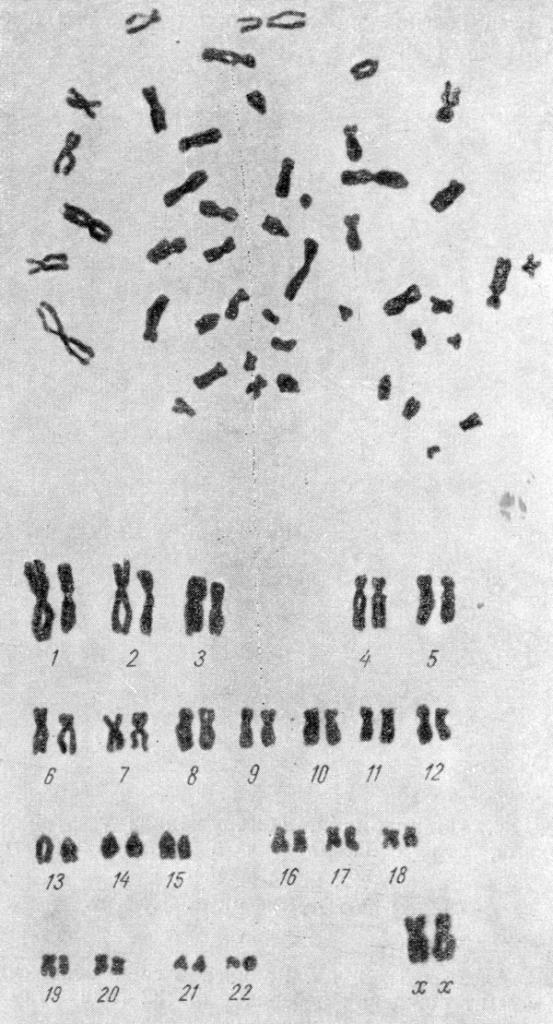

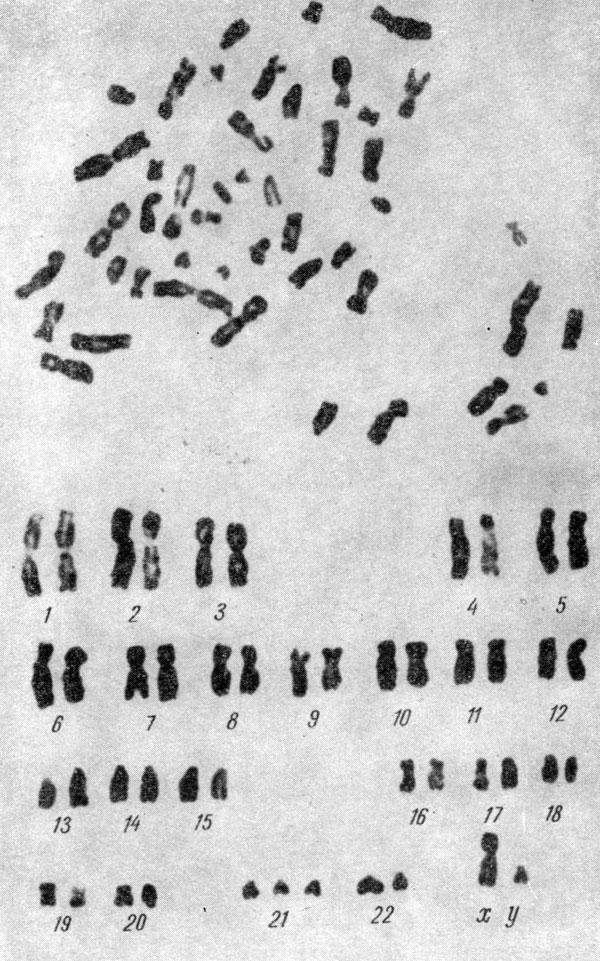

Впервые в 1959 г. французскими цитолосами во главе с Леженом было выявлено, что в основе болезни Дауна лежат аномалии хромосомного аппарата, заключающиеся в наличии одной дополнительной хромосомы, относящейся к группе малых акроцентрических аустосом, т. е. трисомия по 21-й хромосоме.

Наличие трисомии по 21-й паре аутосом при болезни Дауна было подтверждено исследованиями Ford, Jones, Miller, Mittwoch, Penrose, Ridler, Shapiro (1959), Jacobs, Baikie, Court-Brown, Strong, а позднее работами Makino и сотр. (1962), Tolksdort (1964), Turpin, Lejeune (1965), Chitham, Maclve (1965).

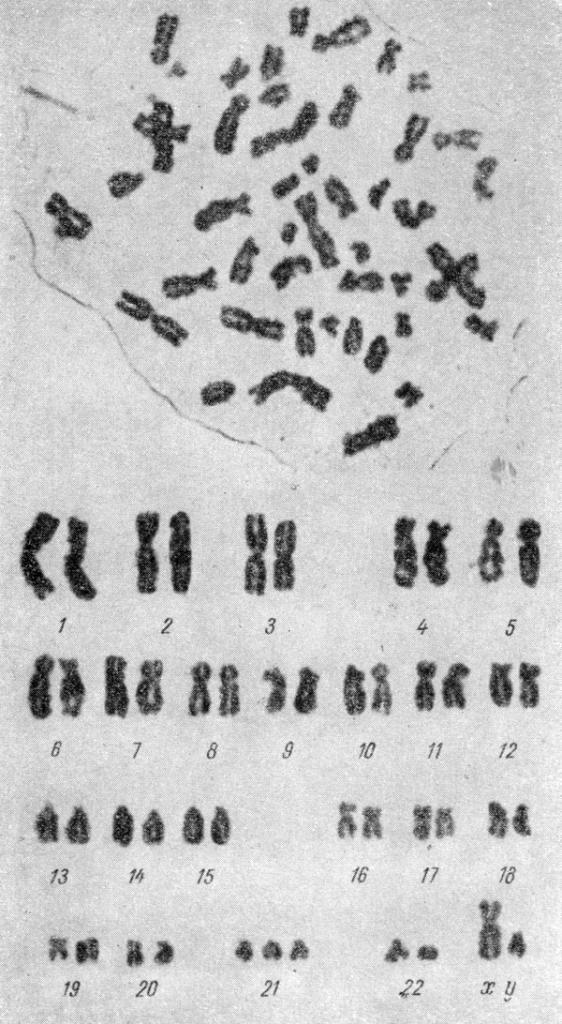

Некоторое время считалось, что не расхождение 21-й пары хромосом (трисомия) является единственным цитогенетическим признаком болезни Дауна. Казалось бы, вопрос о патогенезе болезни Дауна приобрел определенную ясность, но в 1960 г. Carter с сотрудниками обнаружили, что при этом заболевании может быть и нормальное число хромосом (2п = 46).

Выяснилось, что в этих случаях имеет место транслокация дополнительной малой акроцентрической хромосомы на хромосому другого ряда, чаще 13 — 15-ю, т. е. на одну из больших акроцентрических хромосом.

По мнению большинства авторов, эта аберрация встречается редко — приблизительно в 5% случаев болезни Дауна.

«Болезнь Дауна», Е.Ф.Давиденкова

Несомненный интерес представляют данные, касающиеся кариологического исследования семей больных с болезнью Дауна. Больная П., 1 года 3 месяцев родилась от второй беременности, в срок. Матери в момент рождения ребенка было 37 лет, отцу — 41 год. Первая беременность закончилась мертворожденным ребенком. Мать по специальности — инженер-химик, несколько последних лет работала с радиоактивными изотопами. Клинически у…

Больной Дмитрий М., 6 лет. Родился от второй беременности, роды протекали нормально. Первая беременность закончилась 7-недельным выкидышем. Матери в момент рождения ребенка было 36 лет, отцу — 37 лет. Объективно: плоское, скуластое лицо, косой разрез глаз, расходящееся косоглазие. Эпикант. Высокое стояние твердого нёба. Поперечная складка на обеих ладонях, резче выраженная слева. Гипотония мышц в конечностях….

Больной Дмитрий К., 2 лет. Родился от первой беременности. Матери в момент рождения ребенка было 25 лет. Объективно: косой разрез глаз, эпикант, сходящееся косоглазие. Высокое стояние твердого нёба. Рот полуоткрыт. Язык складчатый. Поперечная складка на ладони. Интеллект резко снижен. Ребенок легко возбудим, подвижен. Обращенную речь понимает. Временами выполняет отдельные задания. Спонтанная речь почти невозможна. Произносит…

Результаты кариологического исследования семей детей с болезнью Дауна основаны на изучении 1094 метафазных пластинок лейкоцитов периферической крови. У всех 7 детей с болезнью Дауна модальное число хромосом было 47. Хромосомные аномалии заключались в развитии трисомии по 21-й паре аутосом. Кариотип родителей был нормальным. Отклонения от модального числа хромосом были незначительными. Процент клеток с аномальным набором…

При болезни Дауна установлены и другие, еще более редкие типы транслокаций между малыми акроцентрическими хромосомами: 21 — 21-й, или 21 — 22-й. Клинически эти случаи болезни Дауна, обусловленные транслокацией хромосом, существенно не отличаются от обычного типа, развивающегося в результате трисомии по 21-й хромосоме. Не меньший интерес представляет еще один тип редких аберраций, наблюдаемых при болезни…

К числу выявленных особенностей следует отнести, прежде всего, более значительные колебания модального числа в семьях детей с болезнью Дауна, чем у здоровых лиц, и появление единичных полиплоидных клеток. У матери больного М. из 60 анализированных клеток 6 были полиплоидными, у матери больного Т. из 64 клеток 6 были также полиплоидными. Создается впечатление, что описанные изменения…

Болезнь Дауна может сочетаться с другими хромосомными аномалиями. Ford с соавторами (1959) опубликовал сообщение о сочетании болезни Дауна с синдромом Клайнфельтера. К настоящему времени известно уже большое число работ, подтверждающих это наблюдение. Benirschke, Brounhill, Hoefnagel, Allen (1963) обнаружили при сочетании болезни Дауна с синдромом Клайнфельтера транслокации 21/22 хромосом и комплекс половых хромосом в виде XXY….

При изучении болезни Дауна было обращено внимание на малую жизнеспособность больных детей и их чрезвычайную чувствительность к инфекциям. Pfaundler (1938) указывал, что более 90% больных с болезнью Дауна умирают в возрасте до 25 лет. Engler отмечал, что летальность среди детей с болезнью Дауна в 10 раз выше, чем среди нормальных детей, и в 6 раз…

При оплодотворении гаметы первого типа (15/21 + 21) образуют зиготы с 46 хромосомами, имеется одна дополнительная 21-я хромосома, транслоцированная на 15-ю хромосому: родится ребенок с болезнью Дауна. Гаметы второго типа (15/21+0) при оплодотворении образуют зиготы с 45 хромосомами, имеются две 21-е хромосомы, из зигот этого типа развиваются фенотипические нормальные организмы, но в процессе гаметогенеза у…

Кроме анализа данных о новорожденных, нами были изучены любезно предоставленные нам секционные материалы прозектуры Ленинградского педиатрического института и детской больницы им. К. А. Раухфуса. В период с 1946 по 1961 г. умерло 164 ребенка с болезнью Дауна (мальчиков 60%, девочек 40%). В этой возрастной группе мальчиков оказалось значительно больше, чем девочек (67 и 39). В…